Nell’autunno del 1864 viene deciso di trasferire la capitale del regno d’Italia da Torino a Firenze. E’ difficile oggi rendersi conto del trauma che questa decisione provocò a Torino e a Milano, antiche capitali che si videro relegate in secondo piano e che subito si prefigurarono una loro inevitabile decadenza. A Torino ci fu una sollevazione popolare, Milano inventò per consolarsi il termine tuttora in auge di “Capitale morale”. Il trasferimento a Firenze significò anche una massiccia operazione culturale, perfettamente riuscita, che mise la Toscana al centro della storia politica, artistica e letteraria d’Italia. Anche il Manzoni fu indotto dalla “cricca fiorentina” a scrivere il suo Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla (1868) a sostegno di questa operazione. In questo clima polemico esplose a Milano nel 1867 una polemica contro alcuni intellettuali che invitavano a bandire il dialetto milanese dal teatro e dalla vita. I più accesi sostenitori del dialetto come fulcro dell’identità storica dei lombardi furono Camillo Cima e Carlo Righetti, in arte Cletto Arrighi.

Camillo Cima, nato a Milano nel 1827, dirigeva dal 1863 “L’Illustrazione italiana” dei Fratelli Treves, un settimanale di grande successo e sarà in seguito il più attivo collaboratore del giornale satirico “L’Uomo di pietra”. L’Arrighi, nato nel 1830, aveva acquistato nel 1863 una certa notorietà con il romanzo La Scapigliatura e il 6 febbraio sulla fallita rivoluzione mazziniana del 1853.

Entrambi questi scrittori, intervenendo efficacemente nella polemica sul dialetto, propugnano la nascita di una nuova letteratura teatrale in milanese capace di rilanciare questo tipo di spettacolo che languiva ormai da decenni con gli ultimi Meneghini, stanche ripetizioni del celebre personaggio inventato alla fine del Seicento da Carlo Maria Maggi. Rispondono alle accuse di scarso patriottismo ricordando che anche Cavour sosteneva il nuovo teatro dialettale piemontese, che stava riscuotendo molto successo con Monsù Travet del Bersezio.

Non ci volle molto per passare dalle parole ai fatti: nel 1869 Camillo Cima riunisce alcuni attori dilettanti nell’Accademia del Teatro Milanese, una compagnia dialettale che debutta il 16 maggio al nuovo Teatro Gerolamo con una commedia del Cima, El zio scior, proseguendo la sua attività al Fossati e al Carcano con altri testi dialettali del Cima e del Tronconi. L’Arrighi non è del tutto d’accordo con l’operazione del Cima e pensa ad un repertorio teatrale che non utilizzi solo testi originali, ma possa allargarsi anche a rifacimenti di opere in lingua, italiane e straniere. Così alla fine del 1869 inizia ad organizzare un proprio teatro dialettale con tanto di testi, attori e teatro propri: è l’inizio del Teatro Milanese.

Dietro la casa d’abitazione che si trovava in corso Vittorio Emanuele 15, in un’area dov’è oggi il cinema Apollo, in un vecchio padiglione dove si vendevano mobili, un certo signor Cattaneo allestisce un caffè-concerto con palco per l’orchestra che diventa subito il ritrovo di signorine poco raccomandabili. Nel 1869, visto il successo della prima compagnia milanese, viene attrezzato a teatro con un palcoscenico e un sipario, disegnato da Eugenio Perego e Giuseppe Tencalla, nel quale si vedeva Meneghino che apriva il sipario e diceva alla giovane commedia dialettale: “Adess mia tosa tocca a tì”. Sullo sfondo la Piazza del Duomo. Per entrare nel teatro si doveva attraversare l’androne della casa. L’Arrighi, per realizzare il suo programma affitta per dieci anni nel 1870 questo teatrino che veniva chiamato Padiglione Cattaneo e lo battezza Teatro Milanese. Vengono creati dei palchi-barcacce e una lobbia. Sul boccascena si scrivono le parole del Maggi: “In del voster lenguagg i bei penser” e ai lati del palcoscenico si dipingono due figure femminili rappresentanti la Musica e la Danza. La cospicua cifra di 35.000 lire (circa 700 milioni di oggi) necessaria per l’operazione proveniva in parte dalle tasche dell’Arrighi che aveva ricevuto una grossa eredità da uno zio, da una sottoscrizione pubblica patrocinata dal sindaco Belinzaghi e da prestiti. La prima compagnia del Teatro Milanese.

Mentre i lavori procedevano, l’Arrighi raduna una compagnia di attori non professionisti tra i quali spiccavano Edoardo Ferravilla, Gaetanio Sbodio, Edoardo Giraud e Giuseppina Giovanelli. La pubblicità era assicurata da “Cronaca grigia” un inserto del giornale “Il Secolo” curato dall’Arrighi, che si arricchisce con la rubrica Tra un atto e l’altro che riporta i programmi del Teatro Milanese.

L’avventura comincia il 19 novembre 1870 con la prima rappresentazione di El barchett de Boffalora, un adattamento in milanese della commedia Cagnotte di Labiche. L’insuccesso iniziale della commedia non scoraggia affatto l’Arrighi che anzi fa scrivere sulle locandine “Replica a grande richiesta” e continua a rappresentarla apportando continue modifiche. E il successo infatti arriva, superando ogni previsione. La commedia, ben nota ancora oggi a molti milanesi, supererà le mille repliche, merito soprattutto di un’idea dell’attore Milanesi, che suggerì di accentuare i lati grotteschi della recitazione. Il Teatro Milanese diventa subito un posto frequentato con piacere da tutti i milanesi. Anche la principessa Margherita, la futura regina, si fa vedere spesso a teatro accompagnata dal sindaco Belinzaghi. Gli attori, superati i primi imbarazzi, acquistano sempre più sicurezza e i loro nomi cominciano a circolare per la città. Nell’ottobre 1872, quando va in scena la commedia Nodar e perucchee dell’Arrighi, il pubblico va in visibiglio per il personaggio del sur Pedrin di Ferravilla, la prima di una serie di macchiette comiche che faranno la fortuna dell’attore per tutta la sua lunga carriera.

La rivolta del 1898 e la repressione del generale Bava Beccaris tolgono ai milanesi per un bel po’ la voglia di ridere. Non c’è stato un grande ricambio di attori e gli storici protagonisti del Teatro milanese stanno avvicinandosi ai sessant’anni e cominciano a mancare. Nel 1899, dopo una lunga malattia, muore a Genova la Ivon. Gaetano Sbodio, colpito dalla cecità, deve lasciare le scene e trascinerà ancora per molti anni un’esistenza misera e infelice. Lo si vedrà periodicamente in via Olmetto 6 accompagnato da un nipote per riscuotere il sussidio della Congregazione di Carità. Cletto Arrighi muore nel 1904, seguito poco dopo da Camillo Cima (1908) e da Edoardo Giraud (1912).

Anche Ferravilla in questi ultimi anni ha rallentato la sua attività, che continua tuttavia a riscuotere il favore del pubblico. Vive serenamente con la famiglia nella sua casa di via Cesare Correnti e riesce negli ultimi anni a lasciarci anche una traccia della sua arte accettando l’offerta della Musical Film di Luca Comerio di filmare alcune delle sue più celebri interpretazioni: La class di asen, El duell del sciur Panera e Massinelli in vacanza, tutti del 1914. Muore il 26 ottobre 1916 ed è sepolto al Monumentale nella sua “villetta”, come era solito dire mentre andava a sorvegliare i lavori della cappella che si era premurato per tempo di farsi costruire.

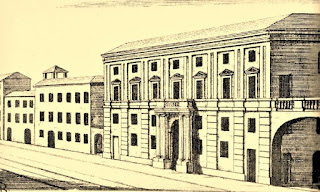

Nel 1902 si decide di demolire lo stabile di corso Vittorio Emanuele 15 per costruirvi il nuovo e lussuoso Albergo Corso. Anche il Teatro Milanese dov’essere smantellato e sostituito da un nuovo locale. Per l’occasione i superstiti della vecchia compagnia teatrale si ritrovano per un’ultima recita d’addio. Pochi anni prima, nel vecchio Teatro Milanese era già accaduto un evento inquietante: Locandina dello spettacolo cinematografico per alcune serate, dopo gli opportuni adattamenti, in quella sala era stata presentata per la prima volta al pubblico la nuova invenzione dei fratelli Lumière, una curiosità che sembrò allora molto effimera tanto da essere subito dopo relegata in un baraccone da fiera a Porta Genova. Nel nuovo progetto di Angelo Cattaneo e Giacomo Santamaria per l’Albergo Corso era comunque previsto di mantenere la vocazione teatrale di quel posto e quindi, dov’era il Teatro Milanese, venne creato un grande salone che serviva da sala da pranzo e da locale per spettacoli: il Trianon. Chiamato la “bomboniera” per il colore rosa dei suoi arredi, il Trianon, gestito per molti anni dal deputato Achille Mauro, fu sede ininterrotta di spettacoli d’arte varia. Marinetti e Mussolini furono assidui frequentatori di quel ritrovo che fu per qualche anni la fucina del movimento futurista. Nel 1935, ultimo sprazzo di gloria, il Trianon tenne a battesimo “La Madonina” di Giovanni D’Anzi durante un festival della canzone napoletana organizzato in quel teatro. Il Trianon La facciata dell'Albergo Corso in piazza Liberty Sotto il Trianon, venne creato un altro grande locale, il Tabarin, che poi diventò il Pavillon dorè, con i telefoni bianchi sopra ogni tavolo, meta preferita dai giovanotti bene della Milano tra le due guerre. Nel 1938, le leggi per la difesa della lingua costrinsero il Trianon a chiamarsi Mediolanum, ma ormai era diventato anche lui un cinematografo, come molti altri vecchi teatri milanesi. Danneggiato dai bombardamenti, l’albergo e il teatro vennero completamente demoliti dopo la guerra e sostituiti nel 1954 dal palazzo della Fondiaria Assicurazioni e dalla nuova Galleria De Cristoforis. Dov’era il Teatro Milanese e il Trianon c’è oggi il cinema Apollo. La facciata liberty dell’albergo è stata ricomposta nella vicina piazza Liberty, completamente deturpata dall’apertura di 14 nuove finestre dove c’erano originariamente dei pieni e modificata anche nell’altezza.

L’architetto milanese si occupò anche della progettazione del locale, caratterizzato da una sala con delle logge su tre lati, un piccolo palcoscenico piccolo e numerosi tavoli disposti nello spazio restante.

L’architetto milanese si occupò anche della progettazione del locale, caratterizzato da una sala con delle logge su tre lati, un piccolo palcoscenico piccolo e numerosi tavoli disposti nello spazio restante.