Sono tanti i luoghi d’intesse storico e artistico dove il visitatore può perdersi fra quadri, statue e opere d’arte di valore inestimabile. Tanti angoli e luoghi dimenticati senza particolare valore artistico, ma in grado di regalare la strana sensazione di essere tornato indietro nel tempo, dove le lancette dell’orologio hanno smesso di girare e sotto la patina di oblio che li ammanta, è possibile coglierne tracce.

sabato 5 febbraio 2022

GIOVANNI BERCHET

STENDHAL e la sua Milano

GIUSEPPE PRINA

ANTICA LATTERIA MESCHIA

MOZART e MILANO

lunedì 24 gennaio 2022

ANSELMO RONCHETTI

Ben presto però, in seguito alla morte del padre, è costretto, a malincuore, ad abbandonare gli studi per problemi economici. Viene mandato a lavorare a bottega a Milano presso un calzolaio assunto come garzone, del Carrobbio.

Dopo qualche anno, una volta appreso il mestiere, apre il suo negozio in via Durini. Cambierà sede diverse volte passando da via Larga alle Cinque Vie fino all'apertura dello storico negozio dove lavorò e visse per tutta la vita in via Cerva, quasi di fronte a via Borgogna.

Anselmo Ronchetti viene elevato agli onori della cronaca per essere diventato il calzolaio prediletto di Napoleone I grazie a un paio di stivali alla dragona.

Non solo ebbe come clienti personaggi famosi dell'apoca, ma in pochi anni il suo luogo di lavoro divenne, grazie alla sua passione per la letteratura, occasione di incontro di illustri letterati ed artisti, tra cui il Porta.

Tra i clienti più soddisfatti, si ricorda addirittura Napoleone che nel maggio 1796 entrò vittorioso a Milano insieme al suo esercito. Il Ronchetti osservò attentamente i piedi del condottiero, lì guardò talmente bene da riuscire a realizzare “a occhio” un paio di stivali che consegnò personalmente a Palazzo. Napoleone li provò e rimase stupito dalla comodità e dalla bellezza dei calzari. Naturalmente li acquistò subito e nominò Anselmo Rocchetti artigiano calzolaio personale.

Il Ronchetti diventa amico intimo di Napoleone. Era un uomo di cultura e un amico sincero. Napoleone gli disse “vorrei avere intorno a me tanti uomini che ti somigliassero”. Tra i suoi clienti diversi i nomi altisonanti che vennero conquistati non solo dalle sue creazioni ma anche dal gusto raffinato per le lettere e dal suo animo gentile. Nella sua casa si parlava di temi politici e sociali.

Il Porta, regalandogli la sua raccolta di poesie nell’edizione del 1817, gli fece questa dedica, con tanto di sonetto:E s’atteggia – al cangiar degli oggetti,

Sol lo ebbe alla forza del piè;

Ma se il piè regge franco e passeggia

A chi reggia – non v’è, mio Ronchetti,

Che alle scarpe e a stivali di te.”

Non pochi furono i letterati che ebbero grande stima di lui tra cui Massimo d’Azeglio, Ugo Foscolo, Vincenzo Alfieri, Carlo Porta, Giuseppe Parini che gli regalò il suo orologio a pendolo e il bastone con il pomo d’avorio. Ma non solo letterati, anche pittori e scultori come Andrea Appiani o scrittori come Vincenzo Monti.

Una curiosità: fu lui l’inventore del ronchettino, la calzatura conosciuta oggi come il sabot. Morì a Milano il 19 agosto 1833 e fu sepolto nel cimitero di Porta Tosa.

domenica 9 gennaio 2022

FAMIGLIA DURINI

Siamo nel periodo della dominazione spagnola e la famiglia Durini diventa molto importante proprio per la Spagna che, sempre a caccia di soldi, trova nella famiglia una fonte preziosa.

Gli affari vanno bene e nel 1644 danno incarico al Richini di costruire il loro palazzo. Ma non solo: pochi anni dopo succedono ai De Leyva nel dominio della contea di Monza. C’è da dire che proprio a Monza si daranno un gran da fare sia per le loro attività finanziarie ma anche per la cultura: la famiglia Durini emanò leggi per incentivare artigianato e commercio e fanno affrescare la cattedrale di San Giovanni Battista chiamando nomi quali il Nuvolone, Procaccini, il Legnanino e Ricci. Questi ultimi due ricevettero l’incarico di realizzare una grande tela che rappresentasse Teodolinda che fonda la basilica di Monza.

Giovanni Battista I Durini fece costruire Villa Mirabella che in seguito venne ampliata da Giuseppe I il quale comprò anche grandi lotti di terreno circostanti alla villa, con l’idea di realizzare grandi giardini (alla francese): stiamo leggendo i primi passi nello sviluppo di quello che oggi chiamiamo parco di Monza.

Sono stati tanti gli esponenti della famiglia Durini che hanno lasciato un segno importante nelle vicessitudini meneghine: nella finanza certamente ma anche nella vita ecclesiastica, diplomatica ed anche ai vertici del governo della città.

Ricordiamo che la famiglia Durini è ancora attiva. Il loro palazzo nella via omonima venne comperato intorno al 1920 da Senatore Borletti* con l’obbligo di lasciar vivere nel palazzo Paolina Durini. Alla morte di quest’ultima nel 1925 il palazzo (nel frattempo restaurato dal Portaluppi) venne venduto ai Caproni di Taliedo che lo occuparono fino al 1957. Dal 1997 al 2009 una parte del palazzo ospitò la sede dell’Inter.

domenica 2 gennaio 2022

OSCULATI GAETANO

temerario e avventuroso esploratore, pioniere e illustre naturalista afforese

Primogenito di undici fratelli, nacque il 25 ottobre 1808 a San Giorgio al Lambro, frazione di Biassono, presso Monza, in una agiata famiglia della borghesia lombarda. Abbandonò gli studi alla facoltà di medicina dell’Università di Milano, già al secondo anno, per dedicarsi ai viaggi e alle scienze naturali. A Livorno ottenne il diploma di capitano di lungo corso e in qualità di cadetto si imbarcò su navi mercantili. Intollerante della disciplina e potendo disporre di una buona rendita familiare, dal 1831 a soli 23 anni decise di intraprendere alcuni viaggi per conto proprio. Partì e attraversò il globo a bordo di battelli a vapore e velieri solcando gli oceani e i grandi fiumi, attraversò deserti e regioni remote della Siria, dell’Asia Minore, dell’Egitto e dell’Arabia. Celebrato per la sua più importante e ardita impresa (1846 – 1848) che lo vide attraversare l’America meridionale dalle coste del Pacifico alla scoperta del Rio Napo e lungo il Rio delle Amazzoni sino all’Atlantico. Fu illustre e valente scienziato naturalista, entomologo e botanico: durante i suoi avventurosi viaggi raccolse una mole impressionante di notizie e reperti etnografici ed entomologici, insetti sconosciuti, documentò nuove specie animali e botaniche che affidò al Museo di Storia Naturale di Milano e ai più importanti musei italiani. La permanenza con gli indigeni gli permise di studiarne usi e costumi e di scoprire come contrastare la malaria con l’utilizzo di alcune piante medicinali. Ne ottenne importanti riconoscimenti in ambiente scientifico. Gaetano Osculati morì ad Affori il 14 marzo 1894 ed è oggi sepolto nel cimitero Monumentale di Milano.

lunedì 1 novembre 2021

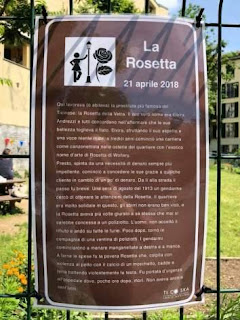

LA ROSETTA DELLA VETRA

venerdì 29 ottobre 2021

ANGELO RIZZOLI

Rizzoli capisce che, ben prima del mercato dei libri, è conveniente puntare sull’ascesa dei periodici. Decide di rilevare dalla Mondadori, casa editrice già affermata, quattro riviste sull’orlo del fallimento. Mondadori, volendosene disfare, li cede al giovane Rizzoli per 40mila lire, una cifra considerevole per l’epoca, ma comunque contenuta per ben quattro testate. Rizzoli, avvalendosi della consulenza dell’amico Calogero Tumminelli – che allora lavorava alla Treccani – trasforma i periodici Donna e Novella nelle riviste di punta nel mercato dei femminili. La sua intenzione è di modellare i consumi della classe media, senza dimenticare la missione culturale del lavoro editoriale. Le riviste femminili dell’epoca, infatti, avevano anche uno scopo pedagogico: alle donne della classe borghese veniva fornita una sorta di educazione, e un immaginario a cui attingere, attraverso gli articoli. Il successo dell’operazione permette a Rizzoli di espandersi: nel 1929 nasce la Rizzoli come la conosciamo, una casa editrice pronta a monopolizzare anche il mercato librario.

Grazie all’intercessione di Tumminelli, la Rizzoli stampa l’enciclopedia Treccani dal 1929 al 1937. Parallelamente, la casa editrice si impegna nella ristampa di molti classici italiani, nonché nella ricerca delle migliori opere letterarie contemporanee, curata da Leo Longanesi, che fonderà poi Omnibus, il più moderno settimanale di informazione politica fra le due guerre. Rizzoli, a suo agio con la vita in comune sperimentata in collegio, ama circondarsi di collaboratori validi e fidati, che sopperiscono ai deficit della sua formazione culturale poco ordinaria. In casa editrice viene chiamato “Il patron” perché riesce a dosare la capacità di lasciare spazio ai propri collaboratori con il polso fermo del dirigente d’azienda. Rizzoli è avveduto: soppesa i costi e i benefici di ogni idea che gli viene proposta, e non si lancia mai in progetti accattivanti ma dall’incerto ritorno economico.La Rizzoli cresce grazie alla bussola fornita dal suo fiuto per gli affari e supportata dall’estro dei suoi collaboratori: Tumminelli e Longanesi sono due elementi importanti, insieme a un terzo che fa la fortuna della casa editrice, Luigi Rusca.

Rusca è un uomo di cultura, già alla guida del Touring Club che, passato alla consulenza di Rizzoli, ha l’idea di replicare il successo delle Meduse Mondadori, ma dandogli un taglio più popolare. Le proposte arrivano sulla scrivania di Rizzoli il lunedì mattina, l’editore le vaglia attentamente e, se approvate, ne scrive le specifiche o il budget stanziato a margine. Sono solo brevi indicazioni, ma tanto basta per avviare nuovi progetti in un meccanismo ben oliato come quello costruito da Rizzoli. L’editore ascolta tutti e poi decide seguendo il suo intuito. Nasce così la Biblioteca Universale Rizzoli – o semplicemente BUR – che si prefigge di pubblicare classici della letteratura mondiale a un prezzo accessibile a tutti. I primi autori pubblicati sono Manzoni, Leopardi, Foscolo, che nel secondo dopoguerra non posso mancare nelle case degli italiani. Ogni volume della BUR vende circa 30mila copie, la Rizzoli diviene un colosso europeo.

L’orfano del Martinitt era un uomo d’affari d’altri tempi: si dice che ogni giorno calcolasse a matita gli introiti delle sue molteplici attività, avendo sempre a mente la portata dei propri guadagni. La leggenda vuole che Angelo Rizzoli, che aveva il gusto per la battuta fulminante e amava recitare la parte del parvenu, alla vista dei dati di vendita della nuova collana, abbia detto a Rusca: “Caro Luigi lei mi ha imbrogliato: altro che cultura, con questi libri si fanno un sacco di soldi”. Un aneddoto che mette in luce l’affabilità e la brillantezza di un uomo dell’etica del lavoro incrollabile e dalla visione fuori dal comune. Giornali e libri non sono abbastanza per Angelo, nell’Italia post-fascista l’immaginario nazionale passa dalle fascinazioni del cinema. Rizzoli fonda nel ’56 la Cineriz, una casa di produzione che farà la storia della cinematografia italiana. I primi successi del Rizzoli produttore sono i film su Don Camillo, che riprendono il fortunato filone dei libri di Guareschi, autore di punta della Rizzoli libri. Ma dagli studi della Cineriz passano anche Pasolini, Visconti, De Sica, Germi e Fellini. Anche come produttore Rizzoli riesce a raggiungere senza contraddizione successo commerciale e grande qualità.

L’ultimo desiderio di Rizzoli fu l’acquisizione del Corriere della Sera, il più importante quotidiano italiano che non poteva mancare all’impero di Angelo. Un sogno inseguito per molti anni ma mai realizzato, almeno non da lui. Rizzoli muore nel 1970, lasciando un’azienda fondamentale per l’economia e la cultura italiana. Proprio sul Corriere viene data la notizia con un necrologio di due pagine, un tributo che si concede solo ai più grandi. L’acquisizione del giornale da parte della famiglia Rizzoli sarà formalizzata quattro anni dopo, nel 1974, coronando il sogno di quell’orfano di umili origini e arrivato a portare la cultura nelle case degli italiani, quotidianamente.

Rizzoli è stato protagonista di un cinquantennio di storia italiana, attraversando il difficile periodo fra le due guerre e contribuendo a rifondare l’immaginario nazionale dell’Italia post-fascista. L’insegnamento di Rizzoli non riguarda solo la sua vita, ma anche il suo modello di business. Un modo di agire che unisce la volontà del successo commerciale all’imprescindibile dogma della qualità. Rizzoli ha creato uno spazio solido in cui potessero operare i più brillanti intellettuali del suo tempo, ha selezionato con cura i collaboratori e dato loro modo di sviluppare le proprie idee, portandole sotto gli occhi di tutti. La sua dedizione ha portato un reale beneficio a tutta la società e per questo il suo nome rimarrà indelebile nella storia della nostra cultura: la dimostrazione che, nonostante tutto, l’etica del lavoro può ripagare.

PARCO DEL CITYLIFE

CityLife vanta uno tra i parchi più ampi di Milano, ma soprattutto è ricco di opere d’arte che lo rendono un vero museo a cielo aperto tutto...

-

La famiglia Visconti è una delle più antiche famiglie nobili italiane, attestata sin dalla fine del X secolo nel territorio dell'Italia...

-

nel 1919 Mussolini abitava in Foro Bonaparte 38 ( rif.guida telefonica); - l'articolo del Corriere conferma che Mussolini andò ad abitar...

-

CityLife vanta uno tra i parchi più ampi di Milano, ma soprattutto è ricco di opere d’arte che lo rendono un vero museo a cielo aperto tutto...