Sono tanti i luoghi d’intesse storico e artistico dove il visitatore può perdersi fra quadri, statue e opere d’arte di valore inestimabile. Tanti angoli e luoghi dimenticati senza particolare valore artistico, ma in grado di regalare la strana sensazione di essere tornato indietro nel tempo, dove le lancette dell’orologio hanno smesso di girare e sotto la patina di oblio che li ammanta, è possibile coglierne tracce.

giovedì 3 febbraio 2022

LA PROCESSIONE PER SANT'ACQUILINO 29 gennaio

LA FIERA DEGLI ORGANITT

FESTA DELLA MAMMA

Così come la conosciamo noi, fu proposta per la prima volta nel maggio 1870 negli Stati Uniti da una pacifista e femminista americana: Julia Ward Howe. Pochi anni dopo anche un'altra donna, Anna M. Jarvis, ebbe la stessa idea.

Anna era profondamente legata alla madre e dopo la sua morte tempestò di lettere ministri e alte cariche pubbliche affinché venisse istituita una festa per celebrare tutte le mamme del mondo. Grazie alla sua insistenza e tenacia la prima festa della mamma venne celebrata a Grafton il 10 maggio 1909

Anna scelse anche simbolo della festa: il fiore preferito della madre, il garofano bianco.

Soltanto nel 1914 il presidente americano Wilson decise di renderla manifestazione pubblica in onore di tutte le madri dei soldati, e decise che il giorno dei festeggiamenti sarebbe stato la seconda domenica di maggio.

In Italia venne celebrata per la prima volta soltanto quarant'anni dopo, nel 1956, da don Otello Migliosi, ad Assisi. C'era però un precedente...

La prima giornata dedicata alla maternità "ufficiale" è stata organizzata durante l'epoca fascista, il 24 dicembre 1933.

Si chiamava 'Giornata della madre e del fanciullo' e cadeva la vigilia di Natale. Era espressione della politica del regime. Venivamo infatti premiate le madri che avevano avuto più figli. Per il fascismo in Italia infatti era di interesse nazionale difendere la maternità e l'infanzia.

ESTATE DI SAN MARTINO 11 novembre

Il giorno di S. Martino butta l'acqua e bevi il vino.

SAN PIETRO MARTIRE 29 aprile

venerdì 28 gennaio 2022

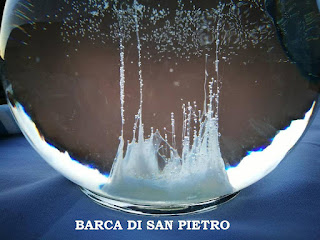

LA BARCA DI SAN PIETRO 28 giugno

Secondo i costumi regionali dell'Italia settentrionale infatti, nella notte tra il 28 e il 29 giugno (giorno in cui si festeggiano i Santi Pietro e Paolo), San Pietro discenderebbe dai cieli e soffierebbe nelle brocche colme di acqua e chiara d'uovo per ricreare la barca con la quale il Padre della Chiesa usava pescare ai tempi di Gesù.

Il piccolo "miracolo" consiste nel far colare dell'albume (solo l'albume!) di un uovo dentro una caraffa d'acqua. Questa caraffa deve esser poi lasciata all'addiaccio tutta la notte. Al mattino, dentro la brocca si saranno formate delle strutture fatte di albume con picchi e contorni simili ad un veliero con tanto di alberi e vele!

La forma di queste strutture, oltre che a segnalare il passaggio dei santi, in tempi remoti veniva vista come un presagio riguardante la nuova stagione: "vele" aperte e larghe significavano giornate di sole splendente, "vele" chiuse e strette preannunciavano piogge in arrivo.

E' consigliabile porre la brocca in mezzo alle piante del balcone o nell'orto: per aumentare l'esposizione all'umidità della rugiada notturna!

FESTA DI SAN GIORGIO E I LATTAI 23 aprile

Milano festeggia San Giorgio e lo fa mangiando un tipico dolce lombardo, il “pan meino” o “pan de mej” che dir si voglia (per i bambini "pammeino"), intinto nella pànera (panna liquida). Il suo nome deriva dalla parola miglio, ingrediente molto usato in antichità e che, mischiato ad altre farine, serviva per produrre il pane. Con il tempo, il normale pane di miglio si trasformò in un delicato dolce zuccherato che, secondo la tradizione, veniva preparato il giorno di San Giorgio (23 aprile per il calendario ambrosiano), data antica in cui si stipulavano i contratti per la fornitura di latte tra mandriani e lattai.

In quel periodo i mandriani salivano agli alpeggi: le mandrie erano dette “bergamine”, perché la transumanza avveniva nelle valli bergamasche. La via Bergamini di Milano, nei pressi della Statale, quella dei caffè e delle copisterie per intenderci, prende il nome dalle antiche baracche di legno dove stazionavano le vacche che fornivano il latte fresco agli ammalati dell’Ospedale Maggiore (la Cà Granda, oggi sede centrale dell’Università degli Studi di Milano). Queste stalle furono rimosse dopo le Cinque Giornate del 1848, poichè il loro legno era servito per fabbricare le barricate di Milano. Nel giorno di San Giorgio si solennizzava quindi l’antico patto, ossia il rinnovo dei contratti tra mandriani e lattai: si diffuse così l’usanza di consumare il pan de mej. I lattai, per l’occasione, regalavano ai propri clienti la panna liquida per accompagnare questo delizioso dolce, abitudine che continuò a persistere nel tempo. In quel giorno di aprile gli ombrelli del sambuco erano spesso in piena fioritura: da qui l’uso di aromatizzare il “pan de mej” con la panigada, la spezia tipicamente meneghina ottenuta con i fiori del sambuco essiccati.

PESCE D'APRILE

Soprattutto in terra di Francia non tutti si adeguarono al cambiamento, continuando a farsi gli auguri e scambiarsi regali con la vecchia data, al che alcuni burloni pensarono bene di inviare loro un regalo contenente un pesce, con scritto: “poisson d’avril”.

Un’altra versione si collega al beato Bertrando di Aquileia, il quale avrebbe liberato miracolosamente un Papa da una lisca che gli si era conficcata in gola, e il pontefice, per riconoscenza, decretò che il primo aprile non si mangiasse pesce. In Italia l’usanza partì dalla città di Genova, siamo tra il 1860 e il 1880, e da lì si espanse in tutta la penisola. Perché proprio il pesce? Perché si ritiene che sia un animale poco intelligente e che abbocchi facilmente ….. all'amo.

Altri lo associano allo zodiaco, con il fatto che il sole abbandonava la costellazione dei pesci. Nei paesi anglosassoni si preferisce associare il termine a un folletto medievale o al buffone di corte, che poteva permettersi, di essere irriverente anche con i potenti. Alcuni studiosi associano l’origine del pesce d’aprile nel mito di Proserpina, che è la greca Persefone, o dalla festa pagana dei Veneralia, celebrata dai Romani il primo di aprile e dedicata a Venere Verticordia, ossia “che apre i cuori”. Una tradizione marinaresca italiana racconta che non si doveva uscire in mare il 1° di aprile, poiché era il giorno dedicato alla Sirena Partenope, la quale avrebbe trasformato con un gioco scherzoso, i marinai in pesci.

Nel 1986, il regista Fred Walton, girò un film thriller dal titolo “Aprile fool’s day”, che racconta la storia di alcuni amici che decidono di andare in vacanza in una villa il primo aprile, ovviamente subiranno un terrificante pesce d’aprile. Insomma, film o meno, sicuramente come ogni anno non mancheranno gli scherzi, dai più sempliciotti e ingenui ai più raffinati.

La nostra Milano organizza per il giorno del primo aprile, presso l’Acquario civico, un pomeriggio divertente e istruttivo in compagnia dei pesci. L’invito è rivolto soprattutto ai bambini dai 3 ai 10 anni, che potranno partecipare a un divertente pomeriggio.

Questo il programma:

TRA LE VASCHE. Con una guida esperta ci si aggirerà tra le vasche dell’acquario, venendo così a conoscenza della vita e dei segreti dei pesci ospitati.

AULA DIDATTICA. Per i bimbi dai 3 ai 5 anni, li attende un’atmosfera sottomarina, dove saranno accompagnati nel mondo del Pesciolino d’Oro, famosa fiaba di Puskin. I ragazzi dai 6 ai 10 anni saranno ospiti di un atelier creativo, nelle aule didattiche, dove potranno scatenare la loro creatività e fantasia.

Non dimenticatevi di mandarci la vostra foto della giornata con i pesci... d'aprile!!

PANETTONE DI SAN BIAGIO 3 febbraio

San Biagio era un medico armeno, vissuto nel III secolo d.C.: si narra che compì un miracolo quando una madre disperata gli portò il figlio morente per una lisca di pesce conficcata in gola. San Biagio gli diede una grossa mollica di pane che, scendendo in gola, rimosse la lisca salvando il ragazzo. Inutile aggiungere che, dopo aver subito il martirio, Biagio venne fatto santo e dichiarato protettore della gola.

Il legame con la città di Milano, però, arrivò molto più tardi: una massaia prima di Natale portò a un frate un panettone perché lo benedicesse. Essendo molto impegnato, il frate – che si chiamava Desiderio – le disse di lasciarglielo e passare nei giorni successivi a riprenderlo. Ma la donna se ne dimenticò e frate Desiderio, dopo averlo benedetto, iniziò a sbocconcellarlo finché si accorse di averlo finito.

La donna si ripresentò a chiedere il suo panettone benedetto proprio il 3 febbraio, giorno di San Biagio: il frate si preparò a consegnarle l’involucro vuoto e a scusarsi, ma al momento di consegnarglielo si accorse che nell’involucro era comparso un panettone grosso il doppio rispetto all’originale. Era stato un miracolo di San Biagio, che diede il via alla tradizione di portare un panettone avanzato a benedire ogni 3 febbraio e poi mangiarlo a colazione per proteggere la gola.

TRII DI DELLA MERLA

Secondo una leggenda, un tempo i merli erano completamente bianchi e proprio presso la Porta Nuova viveva una famiglia di questi simpatici uccelli, che si era trasferita a Milano dalla campagna vicina per sfuggire ai rigori dell’inverno.

Col passar del tempo i merli, vedendo che il clima era sempre più rigido, si trasferirono all'interno di una grondaia, dove restarono fino a metà gennaio, quando, essendoci un clima più mite, decisero di tornare a Porta Nuova.

Il 29 gennaio però cadde su Milano una forte nevicata, tanto che papà merlo, non riuscendo a trovare cibo, decise di andare altrove, mentre la mamma con i suoi piccoli andò a vivere in un comignolo.

Quando il capofamiglia finalmente tornò con del cibo, trovò la moglie e i suoi piccoli completamente neri a causa della fuliggine del comignolo.

Per non lasciarli soli, il merlo decise di condividere il loro stesso destino, vivendo nel comignolo e diventando anche lui del tutto nero, tranne per il becco, che rimase giallo.

Nel primo dì di febbraio comparve finalmente un pallido sole e uscirono tutti dal nido invernale; anche il capofamiglia si era scurito a contatto con la fuliggine. D

a allora tutti i merli nascono neri e questi tre giorni di freddo intenso vengono ricordati a Milano, dal 29 al 31 gennaio, come "i 3 giorni della merla".Da allora i merli femmina sono completamente neri , mentre i maschi hanno il becco giallo.

Secondo la leggenda, se i tre giorni della merla sono freddi, la primavera sarà mite mentre se sono caldi, la primavera arriverà in ritardo. Quando arriverà la primavera quest'anno? Lo scopriremo proprio nei giorni della merla!

LA GIUBIANA ULTIMO GIOVEDI' DI GENNAIO

Vengono accesi dei grandi falò (o roghi) nelle piazze e bruciata la Giubiana, un grande fantoccio di paglia vestito di stracci. Il rogo assume valori diversi a seconda della località in cui ci si trova, mantenendo sempre uno stretto legame con le tradizioni popolari del luogo.

Incerta è l’origine del nome per la mancanza di fonti scritte. Alcuni sostengono che esso derivi dal culto alla divinità di Giunone (da qui il nome Joviana), altri lo ricollegano a Giove (infatti si festeggia il Giovedì): il nome deriverebbe dal dio latino “Jupiter-Jovis”, da cui l’aggettivo Giovia e quindi Giobia per indicare le feste contadine di inizio anno per propiziare le forze della natura che, secondo la credenza popolare, condizionano l’andamento dei raccolti.

Il periodo della festa coincide con le Ferie Sementive o Sementine.

La storia di questo personaggio ha diverse varianti, a seconda dell’area geografica.

Le leggende attorno a questo misterioso personaggio sono molte ed i racconti variano da zona a zona.

A volte ritroviamo la vecchiarella con il suo fedele compagno, il Gianè, ma la maggior parte delle storie riguardano solo la Giubiana, la quale assume anche diversi nomi in base alle pronunce dialettali.

Vi citerò ore alcune tra le più popolari.

Narra una vecchia leggenda brianzola, che si perde nella notte dei tempi, che verso la fine del mese di Gennaio e più precisamente l’ultimo giovedì, una vecchia signora caduta in disgrazia, accompagnata dal suo fedele compagno Giané, girasse di notte nei cortili e nelle vecchie cascine alla ricerca di cibo poiché le dispense della sua casa erano ormai vuote.

Per non mostrare la grande povertà che si riscontrava anche sui loro abiti e per non creare disagio agli umili contadini, giravano silenziosi, quasi con religioso rispetto, avvolti dal freddo e dalla nebbia che li abbracciava con tenerezza, con il suo manto leggero ed impalpabile.

I contadini fingevano di non vederli, però mettevano sulla finestra delle loro case un piatto con un poco di risotto affinché anche questi due poveretti potessero godere di quanto la loro modesta tavola offriva, in attesa che la buona stagione portasse buone cose per tutti.

Passati i due ospiti a ritirare il cibo, i contadini uscivano nel cortile e bruciavano alcune stoppie quasi a simboleggiare la volontà e il desiderio di cancellare con il fuoco questa immagine di povertà e di tristezza e affinchè la cenere rimasta da questo piccolo falò potesse servire da concime per i loro campi per un miglior raccolto.

Oggi la giuliana è ancora festeggiata a Canzo /Co)

lunedì 24 gennaio 2022

IL FALO' DI SANT'ANTONIO 17 gennaio

Col passar del tempo la dedizione del popolo per Sant'Antonio non venne mai meno, tanto che durante il Medioevo venne presa la decisione di festeggiare la sua festa il 17 gennaio, giorno in cui mori nel suo eremo.

Ma la tradizione di accendere nella notte del 17 gennaio dai falò per simboleggiare la fine dell’inverno risale a molti secoli prima di Sant'Antonio e ha le sue origini nella Irlanda celtica.

Infatti in quel periodo i Celti festeggiavano il dio Lug, signore della morte e della resurrezione, che era sempre accompagnato da un cinghiale, uno degli animali simboli delle popolazioni primitive europee, e il rogo simboleggiava non solo la fine dell’inverno, ma anche le fiamme infernali.

E nel Medioevo, dopo lunghe e continue trasformazioni, la cultura cristiana si impossessò di questo personaggio e della sua storia, sovrapponendo ad esso la più rassicurante figura di Sant'Antonio Abate, con la sua barba bianca e il bastone pastorale, mentre il rogo perse le sue caratteristiche pagane, diventando un rito di passaggio tra due stagioni e il cinghiale divenne un più innocuo maialino, allevato dai contadini per piatti prelibati.

Le origini di questa tradizione risalgono al III secolo d. c., quando dall'Oriente si diffuse la dedizione per la figura di questo singolare personaggio, un asceta di origini egiziane che si ritirò a vivere nel deserto, fondando quello che sarebbe stato il primo degli ordini eremitici, ideali capostipiti dei monaci medievali.Ogni anno la sera del 17 gennaio vengono accesi numerosi falò dedicati a Sant'Antonio Abate, che secondo la tradizione simboleggiano la fine dell’inverno e l’imminente arrivo della primavera.Molte sono le tradizioni legate a questa festa nel milanese, tra cui quelli che, se le fiamme del rogo andavano verso ponente, l’annata dei campi sarebbe stata buona, ma al contrario, non sarebbe andato tutto per il meglio.

Sempre a proposito del falò si diceva che, se qualcuno malato di herpes zoster lo avesse toccato, il santo lo avrebbe miracolosamente guarito da tutti i suoi mali.

Il 17 gennaio il cielo di Muggiano si illumina in occasione della tradizionale festa di Sant’Antonio Abate. Patrono dei Contadini e protettore degli Animali. È la festa in cui si combatte il diavolo, si celebra la vita che risorge, e si benedicono gli animali. Una tradizione che viene da tempi antichi e dalla terra e va celebrato come si deve. La Cascina Molino del Paradiso di Via Antonio Mosca 118 ogni anno, svolta nel prato del mulino viene accesa la pira del tradizionale falò di Sant'Antonio ed il parroco di Muggiano impartisce la benedizione degli animali, il tutto accompagnato da vin brûlé e frittelle.

Ci sono anche facezie e proverbi dedicati a questa festa, ad esempio se qualcuno aveva perso un oggetto caro si rivolgeva a Sant'Antonio dicendo:

“Sant'Antoni da la barba bianca, fasem trovà quel che me manca”

mentre le zitelle e le ragazze in età da matrimonio solevano dire:

“O beato Sant’Antoni fasem fa un bun matrimoni”

Invece i contadini, a proposito del freddo invernale, spiegavano che:

“A Sant’Antoni, frècc da demoni, a San Sebastian, frècc da can, a San Bias, el frècc l’è ras”

SANT'ANTONIO ABATE E LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

La terza Domenica di Gennaio avviene la “benedizione degli animali”. Bovini, equini, ovini, caprini, conigli, galline e criceti e naturalmente anche il maiale, una delle figure nell’iconografia da sempre presenti nelle rappresentazioni votive di Sant’Antonio Abate, non possono mancare in questa giornata. Le parrocchie infatti organizzano una speciale funzione religiosa che si conclude con la benedizione di tutti gli animali presenti sul sagrato della Chiesa dove i cittadini sono stati invitati a portare i propri animali domestici e da cortile che in ricordo del giorno di Sant’Antonio ricevono la benedizione dal parroco. E' ancora ai nostri giorni un rito molto sentito a Milano e in Lombardia.

Oltre a ricordare l'importanza degli animali, questa ricorrenza scandisce anche il tempo tra la semina ed il raccolto in agricoltura. E' anche la notte dei falò: in diverse zone d’Italia la sera si accendono i classici falò che simboleggiano la volontà di rinnovarsi per il nuovo anno abbandonando il passato.

Sant’Antonio Abate da infatti il via all'allungamento delle giornate che porteranno poi i campi a nuova vita. Così come il solstizio o anche l’epifania, queste sono feste dedicate alla luce e al fuoco rituale. Si chiude il vecchio anno con un bel falò e si ricomincia con la cenere, purificatrice e fertile. Sia la benedizione degli animali che i falò hanno origine dal Medioevo.

Sant'Antonio, da non confondere con l’omonimo santo del 13 giugno, Sant’Antonio da Padova, nasce a Coma, in Egitto attorno al 250 d.C. e sebbene di anni ne siano passati davvero molti, in tutta Italia esiste una fortissima venerazione per il santo, come dimostrano gli svariati eventi organizzati in suo onore il 17 gennaio, data della sua morte, da nord a sud. La sua festa è stata arricchita da numerosi proverbi e modi di dire sulla stagione invernale. Proprio per non confondere i due santi, nella cultura popolare, Sant'Antonio Abate è da sempre stato raffigurato con accanto un piccolo maiale e veniva anche chiamato "Sant'Antoni del purscell".

Si dice che Sant'Antonio avesse il potere di guarire malattie incurabili e che aiutasse a riottenere le cose perdute. Un detto conosciuto anche tutt'oggi recita infatti “Sant'Antoni dalla barba bianca fam trua quel che me manca”. Lo stesso detto ma spostandoci più a sud recita “Sant'Antonio di velluto, fammi ritrovare quello che ho perduto”.

Sant’Antonio dalla barba bianca, se non piove, la neve non manca. Sant'Antonio dalla barba bianca, se non nevica non si mangia.

“A Sant’Antoni, frècc da demoni, a San Sebastian, frècc da can, a San Bias, el frècc l’è ras” (A Sant’Antonio freddo da demonio, a San Sebastiano freddo da cane, a San Biagio il freddo è colmo)

Sant'Antonio è anche protagonista di diversi modi di dire sulle giornate che si allungano.

Secondo detti popolari durante la notte di Sant’Antonio Abate gli animali avrebbero la facoltà di parlare la stessa nostra lingua e si dice che per questo motivo sia meglio stare lontani dalle stalle poiché ascoltare quello che hanno da dire non è di buon auspicio. Forse gli animali si lamenterebbero per le condizioni in cui certi agricoltori li tengo e li sfruttano. Chissà quante parolacce!

Per i chierichetti era festa grande, infatti avevano il permesso di saltare il giorno di scuola per seguire il parroco nella benedizione delle stalle.

venerdì 31 dicembre 2021

CAPODANNO NELLE ANTICHE TRADIZIONI E SUPERSTIZIONI MILANESI

Priorità assoluta era tenere lontano demoni e spiriti malvagi dalla propria dimora. E quale metodo migliore per rabbonirli che offrire loro succulente vivande poste sul davanzale di casa? Meglio ancora era possedere una reliquia di qualcuno morto in odore di santità se non addirittura di qualche santo illustre. E via di corsa ad accaparrarsi l'ultima vestigia... tra le poche autentiche e le innumerevoli patacche!

Le donne, poi, dovevano affrettarsi a terminare i lavori di maglia e uncinetto, così come portare a termine qualunque altro lavoro: non si poteva terminare nel nuovo anno qualcosa incominciato nel vecchio. E proprio sul lavoro si dividevano le scuole di pensiero: c'era chi si affannava a compiere ben 25 lavori diversi e chi l'ultimo giorno dell'anno lo trascorreva nell'ozio più totale. L'obiettivo era in ogni caso sempre lo stesso: favorire l'abbondanza di lavoro e la prosperità.

La dominazione austriaca a Milano portò anche l'usanza di veglioni e balli di fine anno, anche se ancora stretto appannaggio dell'aristocrazia. I borghesi attendevano lo scoccare della mezzanotte con la classica bicchierata in famiglia, tra una tombolata e un bicchiere di moscato.

E nelle case più modeste invece si impastava la Carsenza, tradizionale dolce di capodanno, celebre almeno tanto quanto il panettone a Natale. Chi poteva vi aggiungeva una moneta e va da sé... trovarla nella propria fetta l'indomani sarebbe stato un pronostico di sicura buona sorte per tutto l'anno a venire. Ma anche i più poveri non mancavano di tenere in serbo un grappolo d'uva, che mangiato la notte di san Silvestro, era di buon auspicio per l'anno nuovo.

Con le prime luci dell'alba, ecco accorrere in tanti alla Messa, occasione per far benedire l'immagine del santo protettore. E proprio sull'uscio di casa si sarebbe avuto il più fidato dei pronostici: incontrare un amico o ancor meglio un gobbo era il massimo che si potesse auspicare. Andava bene anche un bambino o un giovane nel fiore degli anni: unica raccomandazione era necessario che non fischiasse, altrimenti significava qualche guaio in arrivo. Alla larga invece vecchie, preti e... carri funebri!

Il primo dell'anno non trascorreva in modo tanto diverso poi dal nostro. Dopo aver acquistato una carsenza, la giornata passava in allegria tra visite a parenti e amici, a cui era ancora possibile portare un dono di natale very last minute, diremmo noi oggi. Era d'uso ai tempi regalare almanacchi e strenne, tradizionali doni di capodanno.

Le ragazze in età da marito. La mattina di capodanno avveniva il lancio della pantofola, a cui era affidata la sorte che le avrebbe viste spose o ancora zitelle nell'anno seguente. Al di là di questo gesto caduto in disuso, che farebbe ridere anche la più ingenua delle adolescenti, ci piace immaginarci tutti un po' come loro, con il naso rivolto all'insù, nella trepidante attesa che la pantofola cada a terra con la punta rivolta verso la porta. Buon anno a tutti!

lunedì 13 dicembre 2021

TREDESIN DE MARZ

La pietra, originariamente era collocata nelle vicinanze dell’odierno planetario di Corso Venezia. In quel luogo, San Barnaba, giunto a Mediolanum, il 13 marzo del 51 dopo Cristo, davanti ad un gruppo di curiosi, piantò una croce fatta con rami secchi e cominciò a predicare, dando inizio al cristianesimo in città

Inizialmente la pietra, da subito venerata, venne portata all’interno della Basilica di San Dionigi in Porta Orientale, dove vi rimase per secoli, sino a quando venne trasportata nella sua attuale collocazione in Santa Maria in Paradiso, nel 1783, quando la vecchia San Dionigi fu definitivamente demolita.

Da sempre ogni 13 marzo si tiene la ricorrenza del “tredesin de marz” (13 marzo in milanese), comprensibilmente diventata una data importante per la tradizione meneghina.

Per la ricorrenza viene tolta la borchia della pietra che copre il foro ed esposta una croce che riproduce quella fatta con semplici rami da San Barnaba, insieme alla rappresentazione del santo mente predica.

sabato 20 novembre 2021

PROCESSIONE DEI FACCHINI DELLA BALLA

La processione dei facchini della Balla era una processione che si svolgeva a Milano il 29 gennaio, festa patronale di sant'Aquilino, organizzata dalla corporazione dei facchini.

L'origine di questa parata risalirebbe secondo la tradizione alla morte di sant'Aquilino: impegnato a Milano nella predicazione, fu assalito in una delle sue passeggiate mattutine nei pressi della Basilica di Sant'Ambrogio, quasi certamente da alcuni Patarini, o neo manichei, bersaglio delle sue orazioni, che lo lasciarono in terra morente con una spada a trafiggergli la gola.

Il cadavere del santo venne ritrovato poco dopo da una squadra di facchini al lavoro. Corsero quindi ad avvisare il vescovo Arnolfo II da Arsago, che diede l'ordine di traslare la salma nella cattedrale: i facchini vollero trasportare di persona la barella con il corpo del martire, mentre furono preceduti dall'arcivescovo, con il suo personale, che reggeva una croce e seguiti da una folla che si ingrossava man mano che la processione avanzava. Non si sa se per errore o per altri motivi, il corteo alla fine deviò e la salma del santo venne deposta in una chiesa all'epoca dedicata a San Genesio, successivamente inglobata nella Basilica di San Lorenzo e divenuta quindi la cappella di Sant'Aquilino.

Il 29 gennaio di ogni anno la confraternita dei facchini si radunava in via della Palla, nella Nobile Contrada di Sant'Ambrogio, davanti all'omonima chiesa oggi scomparsa, corrispondente all'odierna via San Maurilio, e dava il via alla processione dei facchini della Balla. Le origini del nome "Balla" sono incerte e vi sono due ipotesi principali: la prima era dovuta al fatto che i facchini avevano come ritrovo uno slargo chiamato piazzetta della Balla o semplicemente la Balla, un breve tratto della odierna via Torino, così a sua volta chiamata perché quel luogo un tempo era deputato ad un non meglio precisato gioco della palla. La seconda ipotesi è che il nome "Balla" derivasse dal modo di chiamare in milanese i generici bagagli "imballati" portati dai facchini, nome che poi si sarebbe esteso alla zona del loro ritrovo.

La processione partiva dalla via della Palla, oggi via san Maurilio, e proseguiva verso la corsia della Palla, a toccare la chiesa di San Giorgio al Palazzo, poi verso contrada della Lupa (entrambe oggi inglobate nel tracciato di via Torino), della Lupetta, fino a raggiungere la chiesa di Sant'Alessandro in Zebedia. Le vie erano tutte addobbate con drappi bianchi e rossi, il colore della città. La processione proseguiva verso il Carrobbio e quindi verso la Basilica di San Lorenzo a deporre un otre di olio per alimentare la lampada posta accanto alla tomba di Sant'Aquilino, con l'arcivescovo a presiedere il rituale.

Una volta finita la processione, i facchini agghindati con gli abiti cerimoniali della confraternita, ovvero con le divise bianche e blu, i grembiuli ricamati d'oro e d'argento e i cappelli con pennacchi, si disperdevano nelle osterie circostanti a San Lorenzo e si dedicavano a festeggiamenti per tutta la notte, da cui con "facchinate" nel milanese si indicarono per molti anni processioni o scorribande festose dal tono goliardico e carnevalesco.

PARCO DEL CITYLIFE

CityLife vanta uno tra i parchi più ampi di Milano, ma soprattutto è ricco di opere d’arte che lo rendono un vero museo a cielo aperto tutto...

-

La famiglia Visconti è una delle più antiche famiglie nobili italiane, attestata sin dalla fine del X secolo nel territorio dell'Italia...

-

nel 1919 Mussolini abitava in Foro Bonaparte 38 ( rif.guida telefonica); - l'articolo del Corriere conferma che Mussolini andò ad abitar...

-

CityLife vanta uno tra i parchi più ampi di Milano, ma soprattutto è ricco di opere d’arte che lo rendono un vero museo a cielo aperto tutto...