Sono tanti i luoghi d’intesse storico e artistico dove il visitatore può perdersi fra quadri, statue e opere d’arte di valore inestimabile. Tanti angoli e luoghi dimenticati senza particolare valore artistico, ma in grado di regalare la strana sensazione di essere tornato indietro nel tempo, dove le lancette dell’orologio hanno smesso di girare e sotto la patina di oblio che li ammanta, è possibile coglierne tracce.

(indicativamente la cascina era collocata nell’isolato dove attualmente si trova l’Upim)

Nella foto arco di ingresso allo splendido giardino Osculati

Nella foto arco di ingresso allo splendido giardino Osculati

La notizia del ritrovamento fu comunicata ufficialmente dal Bollettino di Paleontologia di gennaio-febbraio 1888.

L'area che la ospitava è quella che va da Romolo all'area dell'Università IULM.

I lavori per la costruzione dell'Università hanno compromesso l'integrità del sito. Demolita si trovava in via Filippo da Liscate.

O DELLA FOLLETTA

Molino già esistente ad inizio Settecento, scompare tra il 1967 ed il 1972. Sul finire degli anni sessanta il mulino è già abbandonato ed in stato di abbandono. Sul finire degli anni sessanta il mulino è già abbandonato ed in stato di abbandono.

Nel 1970 è vittima di un incendio e dopo pochi anni gli abitanti delle vicinanze ricordano un cumulo di mattoni al suo posto, indizio di crollo a causa dell'incuria prima e successivamente dell'incendio.

Era raggiungibile tramite un bel sentiero alberato che si diramava da via Barona, infatti il mulino era contrassegnato dal civico 113. Si trovava a 200 mt dalla cascina Battitacco, oggi al suo posto vi sono solo campi ed una chiusa.

Situata a nord Ovest del complesso Battitacco al quale era collegata tramite la strada privata La Folletta, costeggiata dalla roggia Graffigniana di Boffalora, nel 1905.

Quest'ultima cascina era adiacente al Molino Folletto.

Tutte sono state abbattute negli ultimi anni-

Il toponimo di Boffalora deriverebbe da Boffa l'aura, ovvero soffia l'aria, probabilmente per indicare un luogo particolarmente ventoso.

Della Cascina Boffaloretta, oramai, si intravedono solo parti di parete, qualche trave e tegole pericolanti, il tutto a pochi metri dall’ingresso di una graziosa villetta residenziale.

Del complesso quattrocentesco a metà tra la cascina e l'edificio fortificato, resta solo un fabbricato rustico ristrutturato che affaccia su via Lecchi.

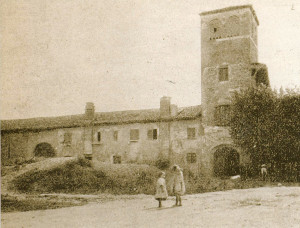

Possiede un bel portale quattrocentesco a tutto sesto ed un bel torrione con mattoni disposti a dentelli.

Attorno al 1885 il complesso formato da due edifici principali denominati Cascina Bombero I e II; ma già nel 1930 sopravvisse solo la struttura più imponente, quella della Bombero II, a discapito delle altre che cominciavano ad essere cancellate dalle case. Il tutto sorgeva tra via Lecchi e via Darwin.

Fino alla metà del XX secolo erano ancora visibili affreschi raffiguranti mostri marini e nereidi.

Il cortile a pianta quadra ed il complesso è a corte centrale. Un lato presenta un doppio ordine di logge architrave. Sorge in via Pestalozzi ai civici 8 e 10-

Rimane del grande complesso solo qualche traccia della residenza signorile edificata poco distante dalla chiesa di S. Cristoforo. Si presenta oggi come un modesto fabbricato la cui origine è testimoniata, secondo il Langè, unicamente dal portichetto interno. Fino alla metà del XX secolo erano ancora visibili degli affreschi con figure di mostri marini.

Si presentava come un edificio medievale chiuso, accentuato dalla presenza su un angolo di una torre quadrata nella quale si apriva un portone d'ingresso.

Alcune finestre ad arco acuto testimoniano l'origine quattrocentesca del complesso, probabilmente sede di qualche congregazione religiosa.

Lodovico Sforza ricompensò per meriti Giovanni Ghiaini con questa tenuta.

Subì un restyling nel 700 quando divenne residenza signorile di campagna.

In questa cascina nel 1870, vennero segnalati tre casi di colera.

Sorgeva nell'area che oggi vede incrociarsi le vie Savona e Tolstoi.

Secondo i documenti della Curia l'edificio era sorto attorno al 1500 ed era originariamente una villa patronale chiamata Cantalova.

La cascina e le sue terre occupavano quasi 10 kmq di terreno.

Il nome della cascina assieme ad altri toponimi come Bocca del Lupo 1820 presso Vigentino e Monluè citato come Montelupario nel 1499 e nella forma dialettale Monlovèe, indica la presenza di lupi nell'area.

Attorno alla metà dell'ottocento, l'area della cascina era particolarmente apprezzata per la qualità della terra e dell'argilla che si poteva escavare, migliore di quella che si trovava poco distante presso la Cascina Torretta.

La voce di Vigevano del 1949 dedicò un articolo alle mondine di Cantalupa.

Nella notte tra il sabato 5 e domenica 6 ottobre 2002 un bliz di ruspe misero fine alla sua esistenza. Oggi al suo posto in via Finetti, sorgono case nuove il cui schema richiama quello a corte chiusa della cascina.

Si trova nel territorio di Muggiano (e quindi ancora del Comune di Milano) a stretta vicinanza con la zona Industriale di Cusago realizzata su una delle aree più fertili del “Binaschino” (dichiarazione dell’ERSAL”, Ente Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Lombarda). Cascina Scariona è ridotta ormai ad un rudere difficilmente recuperabile.

Una testimonianza della storia del territorio ormai compromessa. Nella fotografia s’intravede il porticato a “L” ormai crollato. Analoga sorte sta accadendo anche al fabbricato sulla sinistra.

Si trova in Via Cusago, poco prima di Assiano. E’ ancora funzionante; una parte è stata ristrutturata ed adibita a ristorante. La parte più antica risale al 1800 circa. Poi è stata ingrandita e resa più funzionale con nuovi fabbricati nel 1830.

Le case dei contadini restano alla destra del portone di accesso; costruite su due piani, ogni famiglia di salariati aveva a disposizione due locali, il locale più piccolo era adibito a cucina e l’altro più grande ed adiacente fungeva da stanza da letto. Al primo piano si accede tramite una scala posta nel mezzo del fabbricato, un ballatoio con la ringhiera corre su tutta la lunghezza, i servizi igienici erano posizionati nel mezzo del corpo di fabbrica.

La proprietà della cascina un tempo era della famiglia Udeschini, poi è stata venduta a Corbellini e nel 1947 è passata alla famiglia Albini che vi abita tuttora.

Grandi appassionati di cavalli da tiro, i fratelli Piero e Domenico Albini fino agli anni settanta possedevano due stalloni autorizzati alla monta pubblica.

“Tutt i cavallin eren de Moiranin”, i contadini della zona, infatti, ed anche quelli di Abbiategrasso portavano le loro cavalle a Moiranino per farle ingravidare; il sauro era un bel cavallo di razza bretone di circa 800 chilogrammi, l’altro più grosso e massiccio era un Brabandino belga dal mantello roano e raggiungeva la bellezza di 1100 chilogrammi.

Cort del Gall -

Sempre sulla via Morelli ma più spostata ad est, fino al 1970 c’era una delle aziende agricole più grosse di Figino: la Corte dei Galli, due fratelli che allevavano mucche da latte e lavoravano più di 500 pertiche di terreno (circa 35 ettari).

I Galli erano anche i proprietari di uno dei più importanti canali di irrigazione della nostra zona: il fontanile Cavo Parea, “ el Camprea”.

Il Cavo Parea aveva la sorgente a Cerchiate di Pero dove adesso c’è lo svincolo autostradale tra la Tangenziale Ovest e l’autostrada Milano-Torino, irrigava alcuni terreni di Figino, San Romano, Caldera, Quarto Cagnino, Linterno; Barocco, Sellanuova ed infine terminava nelle ortaglie della cascina Creta.

Tutte le aziende agricole che usufruivano di questo fontanile dovevano pagare i diritti d’acqua ai Galli ed impegnarsi almeno una volta all’anno allo spurgo ed alla pulizia del suo alveo. Negli anni ’70 la cascina è stata ristrutturata ad uso abitazioni ed il terreno di pertinenza fu ripartito tra due agricoltori di Figino: i Vezzoli ed i Gariboldi, questi ultimi coltivarono la loro parte a risaia fino a qualche anno fa, poi questi terreni sono stati dati in concessione ad Italia Nostra per l’ampiamento di “Boscoincittà”.

Si trova in via Morelli 22, davanti c’è la statua policroma del vescovo di Milano San Materno, riparata da un’edicola che gli fa da baldacchino e da altare nel contempo.

In un primo tempo questa cascinetta era di proprietà della famiglia Banfi di Rho, poi nel 1961 fu comperata dai fratelli Galli, in seguito sono subentrati come affittuari prima e come proprietari poi i Vezzoli originari del bresciano.

La cascina è formata dalla casa padronale e dalla stalla, quest’ultima versa in cattivo stato in seguito ad un incendio. La terra di pertinenza è di circa 150 pertiche, quasi tutte di proprietà comunale ed è irrigata tramite il Cavo Parea “Camprea” con acqua derivata dal canale Villoresi.

La Cortascia.

Nei tempi duri del dopoguerra, poveracci senza lavoro né casa trovarono rifugio nelle varie cascine.

Al mattino andavano in città per chiedere l’elemosina e alla sera si ritiravano a dormire nelle stalle d’inverno e d’estate sui fienili.

Appena dentro il portone d’ingresso, su un muro sotto il portico c’è un bell’affresco raffigurante la Madonna del Rosario seduta su un trono di nuvole tra San Domenico e Santa Rosa.

Non è un affresco antico, ma la sua storia vale la pena di essere narrata.

Negli anni ’40 il parroco di Figino, don Emilio Trabattoni, commissionò al pittore Arturo Galli la realizzazione di una serie di affreschi nella chiesa parrocchiale di San Materno.

Per realizzare quest’opera il pittore aveva bisogno di un alloggio e della fornitura giornaliera di latte per stemperare i colori, che man mano avrebbe disteso sulle pareti.

Si era in periodo di guerra e c’era in giro carenza di cibo e di soldi.

Il Reverendo chiese aiuto ai parrocchiani e la famiglia Porta si offrì di soddisfare queste esigenze.

In questo modo Arturo Galli fu ospitato in cascina per tutto il tempo necessario per realizzare il ciclo pittorico.

A lavoro ultimato gli fu chiesto, dietro il giusto compenso, di realizzare un affresco di suo piacimento in cascina, al fine di onorare un voto fatto dai nostri agricoltori per lo scampato pericolo dei bombardamenti e per la fine della guerra.

Così Arturo Galli realizzò l’affresco che ancora adesso c’è in cascina.

Nel marzo del 2003 questo affresco è stato restaurato da due ragazze della scuola di pittura di Como: Maria Rita Sanpietro e Sara Mariani.

Oggi in cascina abitano quattro nuclei di Porta, lavorano ancora la terra di loro pertinenza, ma le stalle sono desolatamente vuote; anche qui la crisi dell’agricoltura ha lasciato il segno. Tutte le notizie sulla Curtascia, sulla cascina Molinetto e parte di quelle sulla Cornaggia ci sono state date da Giuditta Porta, insegnante elementare di tante generazioni del circondario di Milano.

Maestra atipica, con grande amore per la terra e per gli animali, questa passione le deriva dagli insegnamenti che il papà le ha trasmesso durante i lavori agricoli e quando, in estate, lo accompagnava a fare il giro delle risaie, per controllare la distribuzione dell’acqua e la crescita delle piantine.

Amore che ha cercato di inculcare anche nei suoi allievi; fino a qualche anno fa era abbastanza frequente vederla in giro con la classe a spiegare il funzionamento di una marcita o trotterellare dietro la mietitrebbia in mezzo ad un campo di grano pronto per essere raccolto.

Cascina Angela - Cascina Lodi.

Si trova in Figino, tra la via Anghileri e la via F.lli Zanzottera, di fronte alla chiesa parrocchiale di San Materno, formata da quattro cortili, era la cascina degli ortolani di Figino. In essa vi abitavano i Farè, i Clerici, i Perego, gli Origgi ed i Lodi.

Coltivavano soprattutto fragole, cavoli, zucchine e cicoria invernale, portavano i loro prodotti a vendere al “Verzèe Vègg” di Milano, che si trovava in via Larga; nei giorni festivi erano autorizzati ad allestire bancarelle di vendita diretta in Figino e nei comuni limitrofi.

Il primo cortile invece era abitato da una famiglia di allevatori di mucche da latte: gli Arioli, originari delle valli bergamasche, per questo erano chiamati bergamini.

Era chiamata “la Cort di quatter dazzi” perché le corti erano tutte comunicanti in sequenza l’una dopo l’altra tramite portoni piccoli e stretti in cui a malapena passava il carretto del fieno, come dei piccoli dazi appunto in cui per passare occorreva pagare pegno.

Attualmente con l’entrata nuova da via Anghileri è rimasto solo un cortile, quello della famiglia Lodi, azienda in cui l’attività agricola è ancora funzionante.

Gli altri tre cortili sono stati abbattuti per costruire palazzine.

Questa cascina ha le case dei contadini poste a nord, molto belle, formate da otto campate, ognuna costituita da due archi sovrapposti a sesto ribassato, coi mattoni a vista. Le stanze al piano terreno sono arretrate rispetto al piano superiore per dar spazio alla zona porticata. Fino a qualche anno, sull’intonaco della prima casa, si poteva ancora vedere la scritta “Cascina Angela”, oggi la scritta è deteriorata, quasi del tutta stinta e rosa dal tempo e dalle intemperie. Le stalle sono costruite a sud ed a est del cortile ampio e rettangolare.

Fino a qualche anno fa piene di bestie oggi le stalle sono desolatamente vuote, i palazzi adiacenti sono stati costruiti troppo vicino, le chiudono come in un abbraccio soffocante e non è stato più possibile allevare animali.

El Roncasc – La Roncaja

Si trovava a nord, distante circa un miglio dell’abitato di Figino, nel 1721 era di proprietà del marchese Giovanni Battista Piantanida, è stata demolita all’inizio del 1900.

Quando si passa vicino all’inceneritore dei rifiuti solidi urbani di via Silla, alla sua sinistra, si vede ancora oggi un dosso, in parte spianato, in cui affiorano dei mattoni, è quel che resta della cassina Roncaja.

Vicino a questa cascina c’era una piccola costruzione detta “la Balzanella”; fino al 1850 era la casetta di uno dei guardiani del grande Bosco di Cerchiate, le cui propaggini si estendevano fin qui. Dopo l’abbattimento di tutto il bosco e la messa a coltura del terreno, la Balzanella è stata trasformata in un portico, per dar ricovero ai contadini, agli animali ed ai carri di fieno nel caso in cui scoppiasse repentino un temporale che li sorprendesse nei campi.

CityLife vanta uno tra i parchi più ampi di Milano, ma soprattutto è ricco di opere d’arte che lo rendono un vero museo a cielo aperto tutto...