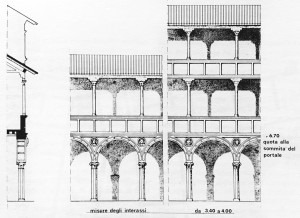

L'aspetto dell'edificio ci è noto dal trattato di Filarete che riporta, oltre ad alcune notizie, anche un'incisione con l'illustrazione del prospetto principale che presentava elementi innovativi del rinascimento toscano, uniti ad altri più tradizionali della pratica architettonica milanese. Il palazzo mostra una facciata simmetrica con un basamento bugnato, un portale monumentale, un piano nobile con finestre binate poste su un'altra cornice, a coronare l'edificio un cornicione all'antica. L'edificio presentava inoltre una ricca decorazione, compresi dei tondi in ceramica posti poco sotto il cornicione. Il progettista dell'edificio non è conosciuto con sicurezza, anche se l'attribuzione tradizionale, pur senza riscontri documentari, è quella di Michelozzo, architetto di fiducia della casata Medici. Recentemente prevale l'attribuzione a Filarete, coadiuvato da maestranze locali.Tuttavia Filarete, non si attribuisce il progetto nelle pagine del suo trattato.

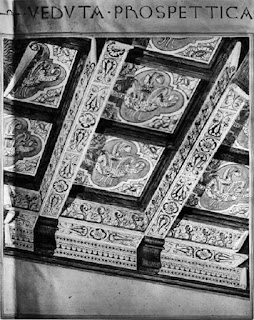

Intorno al 1456, la loggia e le sale furono decorate, sempre secondo Filarete, dal maggior artista lombardo dell'epoca, Vincenzo Foppa, con affreschi dal soggetto eccezionalmente profano dei quali è superstite solo un frammento con Cicerone fanciullo che legge nella Wallace Collection di Londra. Altri affreschi erano di Zanetto Bugatto.

Osservando il palazzo attuale non potremmo mai immaginare come potesse essere questo meraviglioso palazzo. Infatti l’edificio venne modificato diverse volte nel corso dei secoli, per poi venire totalmente rifatto nel 1862, quandoi Valtorta, i nuovi proprietari, vollero rinnovare il palazzo. Così iniziò lo smembramento dell’edificio, rischiando di far sparire dall’Italia persino un capolavoro come il bellissimo portale del palazzo, oggi per fortuna riparato nelle sale del Museo del Castello Sforzesco. Infatti i Valtorta cedettero il marmoreo portale al mercante d’arte Giuseppe Baslini per 23.000 lire, ma che grazie all’intervento Giuseppe Mongeri e al Comune che accolse le sue rimostranze e il 5 novembre 1863 con delibera comunale la Giunta municipale parteciò all’acquisto del manufatto suscitando non poche proteste, per una spesa totale di 24.000 lire dell’epoca.

L'edificio fu demolito alla fine del XVIII secolo durante le sistemazioni urbanistiche intorno al teatro alla Scala. Di esso rimane un portale monumentale conservato presso il Museo d'arte antica del Castello Sforzesco, caratterizzato da una sovrabbondante decorazione scultorea lombardo-toscana, opera di Guiniforte Solari e Giovanni Antonio Amadeo. Alcuni tondi in terracotta con ritratti all'antica si trovano invece nella Pinacoteca del Castello Sforzesco.

Nessun commento:

Posta un commento