Il convento fu fondato, secondo la tradizione, per volontà di Aurona, figlia di Ansprando duca d’Asti, la quale, orribilmente mutilata nel volto dal rivale del padre, Ariberto II (duca di Torino), che le asportò palpebre, naso e orecchie, trovò protezione presso il fratello, il vescovo Teodoro II, e fondò l’ente nel 740, data riportata per la prima volta nella cronaca di Goffredo da Bussero (fine del XIII secolo) e ripresa da allora in altre cronache successive.

Un altro “terminus ante quem” per la fondazione è costituito dalla morte dello stesso vescovo Teodoro, supposto fratello di Aurona, il quale fu effettivamente sepolto in Santa Maria; il periodo del suo episcopato è situato fra il 732 ed il 746 circa.

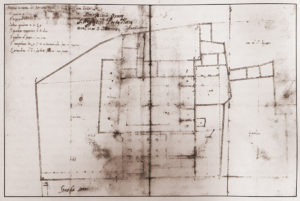

Sulla base di questi dati e dall’analisi di un’inedita planimetria cinquecentesca del monastero pubblica nel 1944 dal De Capitani D’Arzago, vengono formulate ipotesi sulla pianta originaria dell’edificio sacro e viene affrontato il problema della collocazione funzionale dei reperti all’interno della struttura.

Il monastero si trovava nell’antica contrada della Cantarana (l’antica contrada del Monte di Pietà, già dei tre Monasteri, e ancora più anticamente della Cantarana, perché in epoca romana vi scorreva il fiume Seveso, abitato da rane gracidanti, che l’attraversava all’incrocio con la contrada di Brera), aveva occupato la parte orientale dell’attuale isolato tra le vie Andegari, Monte di Pietà, Romagnosi, con una chiesa annessa, a navata unica, addossata alle mura romane della città, di cui aveva inglobato una delle torri utilizzandola come campanile.

Dopo la morte di Aurona, l’imperatrice Angilberga aveva donato il complesso ai monaci di Sant’Ambrogio, donazione confermata nel 879 da Carlo il Grosso, re di Francia e imperatore di Germania ed Italia; pressocché distrutto da un incendio nel 1075, era stato ricostruito in stile romanico e dedicato a San Barnaba; dal 1585 al 1785, anno in cui chiesa e convento furono soppressi per decreto di Giuseppe II, era appartenuto alle Cappuccine di Santa Barbara, religiose di nobilissime stirpe. L’onnipresente Giuseppe Piermarini, architetto di corte nel 700, aveva quindi adattato il soppresso convento a palazzo del genio militare: questo fu teatro, il 19 marzo 1848, delle gesta di Pasquale Sottocorno durante le Cinque giornate di Milano.

Una curiosità: su uno dei capitelli è raffigurata la Sirena biforcuta (a due code) tanto famosa ora grazie al logo di Starbucks.

Alcuni dei frammenti e dei capitelli conservati al Castello Sforzesco

Nessun commento:

Posta un commento