Al Carrobbio c’è una torre, già parte di uno di quei corpi difensivi delle mura romane, in un angolo nascosto, ormai praticamente ingoiata dalle case.

Per i più distratti, sta in uno spiazzo adibito a parcheggio di un hotel, in una rientranza nata dalla confluenza della Via S. Sisto/Medici con il terminale di Via Torino. Ma la torre è ormai inglobata nel primo edificio di Via Cesare Correnti, e si può appena scorgere incamminandosi verso la Via S. Sisto, tendendo lo sguardo sul lato sinistro.

Articolato sistema difensivo romano ai lati della classica porta urbica romana, così come altre già presenti in città. Vi era qui infatti, nella prima età romana, durante il primo castrum insediativo, la Porta Ticinese al Carrobio, luogo di ampio traffico commerciale, ma anche area pubblica in cui i consoli si davano qui convegno per leggere concessioni o condanne (ogni Porta ne aveva uno con banche di gabelle). Nella fattispecie, allo sbocco della via Medici sul Carrobbio si riunivano i due tratti di mura romane di età diverse, quella augustea e quelle tardo-imperiale, volute da Massimiano, che si erano separate alla porta Vercellina per abbracciare il Circo. Qui a questa particolare confluenza architettonica, sorgeva appunto la più antica Porta Ticinensis, così chiamata perché era rivolta verso Ticinum, l’antica Pavia, che non corrisponde alla direttrice della medioevale Porta Ticinese, oggi prospettante sulla Via De Amicis, all’uscita dalle Colonne di S. Lorenzo.

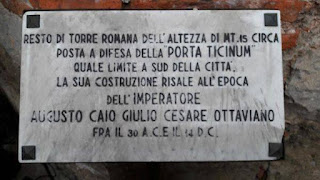

Questo importante varco era composto da un doppio fornice con a fianco due massicci torrioni di otto lati ciascuno. Oggi della porta rimane appunto solo uno sperone di muro con la nostra torre ancorata, che, da strada possiamo vedere senza la sua parte interrata sotto il livello del locale prima descritto, cioè decurtata di circa m.2,70, ormai sotto il livello stradale. Questa preziosa testimonianza ha visto il suo primo rinvenimento nel 1876 a seguito della demolizione di alcune vecchesternamente si presentava come una torre ottagona, mentre all’interno aveva una forma circolare (con un diametro di 4 m.). Le fondamenta erano gettate su una piattaforma quadrata, in gran parte in mattoni, ma non mancavano corsi di ceppo e di arenaria, e assomigliava tipologicamente alla Porta Pretoria di Como. Inoltre, fu rinvenuta, legato alla torre, un piccolo corpo di guardia, che fiancheggiava la strada.ie case.

Questa parte residuale dell’antica porta ad esempio era nota, nel Medioevo, come “Torraccia” o “Torre dei Malsani” perché era vicina all’ ospedale per lebbrosi, detto di S. Materno. All’ospedale venne successivamente annessa una chiesetta che utilizzava come abside la metà concava della torre. Presso la torre dei Malsani si svolgeva la cerimonia del lavacro del lebbroso: il rito della Domenica delle Palme iniziava nella vicina Basilica di S. Lorenzo, dove l’arcivescovo benediva le palme e i rami d’ulivo per poi essere portato a compimento qui, dove si lavavano i piedi a un lebbroso.

Proprio perché attiguo al noto Lebbrosario, nell’epoca delle grandi epidemie, nel mezzo del crocicchio del Carrobbio, nel 1577 Carlo Borromeo fece porre la croce di S. Materno, per consentire ai malati di peste di seguire dalle proprie case la messa che vi si celebrava. Nel 1658 la colonna fu sormontata da due angeli recanti una croce e la dedica venne estesa a S. Carlo. Solo nel 1786 la stele devozionale fu rimossa per motivi di viabilità. La torre intanto, dopo che il lebbrosario fu riconvertito per la cura dei tubercolosi e poi soppresso, divenne casa d’abitazione. Attorno vi si affastellarono altre abitazioni fino a comporre un vicolo (forse l’antica Contrada S. Materno che seguiva l’andamento delle antiche mura romane), che finì per nascondere l’antico complesso. Abbiamo già detto del fortuito rinvenimento durante gli ammodernamenti post-unitari del tratto finale di Via Torino e del suo collegamento al Carrobbio, ma le sorprese maggiori si ebbero, per ironia della sorte, con le distruzioni affidate ai bombardamenti del 1943. Riapparvero allora le tracce dell’antica porta e i resti dell’antistante ponte a due arcate, con conci di ceppo alla base e con una struttura in mattoni, che scavalcava la canalizzazione del Nirone (che durante il  periodo romano rappresentava l’antico fossato lungo le mura).

periodo romano rappresentava l’antico fossato lungo le mura).

Visita

Più facilmente e in maniera del tutto inattesa, è la visita alla stessa torre per chi si addentra nel locale ad uso ristorante,(locale Pane e Vino) , si può visitare il corpo cilindrico in mattoni, sin dalla sua stessa base, scendendo per una scala a chiocciola in ferro, che porta nelle cantine voltate del locale. E’ proprio qui, nel vestibolo, è ben valorizzato, con una targa e con una illuminazione appropriata, l’interno dell’antica torre, in tutta la sua estensione, con una prospettiva che dal basso verso l’alto ci dà una ragionevole dimensione dell’originario manufatto (ben 12 m. di altezza!).

Nessun commento:

Posta un commento