In Piazza Mercanti, frontalmente al Palazzo della Ragione, sul lato sud dell'area.

Prende il nome dalla famiglia nobile milanese ,L’edificio è una delle più significative testimonianze della Milano comunale, che richiama nelle sue forme ed eleganza le funzioni a cui era predisposta. Sorge sugli antichi terreni e proprietà della famiglia degli Osii che la fece costruire come loro dimora, e a cui fu affidato il compito di raccogliere fondi per far fronte al Barbarossa.Venne rifabbricato nel 1316, per ordine di Matteo Visconti, in marmo bianco e nero come sede della Società di Giustizia . Ne viene incaricato Scoto di San Geminiano come capo dell'organo organo militare creato nel 1311, al tempo della discesa di Enrico VII come Società dei Fedeli. Nell'edificio si bandivano gli editti.

Negli anni immediatamente successivi vengono scolpite le statue della Vergine con il bambino e dei santi Stefano, Agostino, Lorenzo, Dionigi, Caterina, Giovanni Battista, Pietro e Ambrogio, opera di Ugo da Campione e del figlio Giovanni.

Fu deturpata due volte nell'arco del XVII e XVIII sec.

Nel 1897-99 veniva promossa una sottoscrizione pubblica per il ripristino della Loggia, che venne conclusa nel 1904, allorché la contessa Osio se ne assunse l'onere in memoria del marito: si liberarono le colonne del pian terreno, si riaprì il loggiato superiore, si sistemò la galleria al secondo piano.

Nel 1905 si procedeva ad una sottomurazione dei pilastri per garantirne una maggiore stabilità statica.

Dal balconcino della Loggia, chiamato “Parlera”, i magistrati annunciavano editti e sentenze. Ornato da un’aquila che stringe una preda (simbolo della giustizia) fiancheggiato da due simboli araldici, rappresentanti un biscione visconteo ondeggiante che ingoia un fanciullo.

Durante il fascismo, la Loggia degli Osii veniva occupata dal GUF (Gruppo Universitario Fascista).

La Loggia si distinse tra tutti gli altri edifici della piazza proprio per il suo stile architettonico, in quanto si possono ancora oggi chiaramente notare, in un edificio nato nel XIV secolo, le influenze di architetture toscane e genovesi per l’alternanza di fasce bianche e nere del suo paramento su piazza dei Mercanti; fu inoltre uno dei primi edifici pubblici che si avvantaggiò della allora recente apertura del Naviglio Grande, che favorì l’introduzione di materiali da costruzione anche pregiati, come la pietra, a discapito del tradizionale impiego del cotto.

Nel 1604 un primo intervento di restauro, determinato forse dall’impiego di materiali poco resistenti, comportò la sostituzione delle colonne del portico del piano terra con colonne tuscaniche.

Nel 1644 l’incendio che distrusse il portico di Azzone e la Porta degli Orefici, siti tra la Loggia e la chiesa di San Michele al Gallo, danneggiò anche il coronamento sopra le arcate del primo piano. La successiva costruzione del nuovo palazzo delle Scuole Palatine comportò la chiusura dell’arcata di risvolto verso la Porta degli Orefici e di metà della lapide dedicatoria dell’edificio. In quell’occasione il coronamento venne rifatto ex novo, rispettando solo le tre antiche nicchie centrali, d’origine medievale.

Per evitare un nuovo e totale collasso della facciata della Loggia su piazza dei Mercanti, si rese necessaria una seconda sostituzione delle colonne a pianterreno nel 1678, aumentandone la sezione resistente, e impiantando quindi, in loro sostituzione, dei pilastri in granito.

La città incaricò nel 1729 l’ingegnere civico Antonio Quadrio del rifacimento del fastigio sopra la loggetta centrale, al cui interno venne posta una statua della Vergine.

L’edificio perse importanza, come diversi altri edifici del Broletto, verso la fine del XVIII secolo con l’abbandono delle antiche magistrature; la Loggia venne coinvolta, con tutto il Broletto, dai progetti di riforma del governo austriaco e del governatore di Milano conte Pertusati; nel 1797 fu venduta d.Il restauro ebbe inizio nel 1904, a opera dell’architetto Angelo Savoldi e dell’ingegnere Piero Bellini, che riportano la Loggia alle sue linee antiche, con la demolizione del frontone e un nuova sostituzione dei pilastri secenteschi alla base del portico, conformando l’edificio all’immagine che ancora oggi è possibile apprezzare.alla Repubblica Cisalpina al cittadino Gaetano de Magistris.

Nel corso del XIX secolo la Loggia subì parecchie trasformazioni che la modificarono radicalmente: le arcate vennero tamponate e successivamente, nel 1877, suddivise da muri trasversali e impalcati e trasformate in dieci camerette di abitazione; all’esterno furono demolite le medievali scale esterne.

Non mancarono d’altro canto progetti per riformare l’intero edificio, riconosciuto come uno delle più significative testimonianze architettoniche e civili di Milano(si ricorda in proposito il progetto di Luigi Canonica, nel 1819). Tali progetti si concretizzarono solo a partire dal 1897, con la pubblica sottoscrizione indetta da Luca Beltrami per il restauro della Loggia per riportarla allo stato originario.

.I lavori di restauro furono a carico dalla contessa Osio, in memoria del defunto marito generale Giuseppe Osio e della sua famiglia, come testimoniato dalla lapide tuttora visibile in facciata.

La loggia è organizzata secondo un ritmo di cinque arcate montate su due ordini sovrapposti. Il piano terra è aperto da arcate a tutto sesto rette da pilastri (sostituiti nel XVII secolo) con capitelli fogliati; il piano superiore è scandito da arcate a sesto acuto e caratterizzato alla base dei sostegni da un’ampia fascia con stemmi in rilievo (in parte rifatti), con le insegne delle porte della città e delle famiglie che le avevano in consegna. Al centro aggetta la “parlera” (dalla quale si leggevano gli editti del Comune), sostenuta da mensole, con nel mezzo l’aquila imperiale tra due “bisce” viscontee e le sigle di Galeazzo Maria Sforza e della madre Bianca Maria. Conclude la struttura una pseudogalleria di arcatelle (in realtà una sequenza di cinque trifore). In quella centrale trovano posto le statue della Madonna in trono col bambino e dei santi patroni della città. Il paramento lapideo è caratterizzato dall’alternanza di bande bianco-nere, secondo un partito (al di là delle possibili tangenze toscane dell’architetto) diffuso in area lombarda già nel corso del Duecento, che trova confronti coevi nella facciata (perduta) di S. Maria di Brera e nella prima fase della facciata del duomo di Monza. La struttura è stata restaurata all’inizio del Novecento (1903-04).

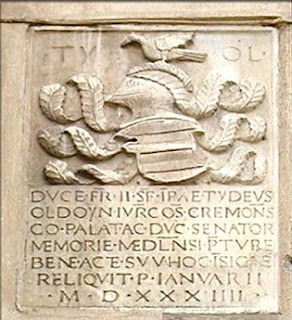

Iscrizione di Oldoini, un giureconsulto cremonese che, sotto il ducato di Francesco II Sforza, ricoprì incarichi pubblici meritando che il suo stemma in pietra fosse esibito come segno di apprezzamento.

Nessun commento:

Posta un commento