La storia di questo borgo è molto vecchia, infatti inizia verso la metà del IV secolo, e parte anche da molto lontano, da una bellisssima cittadina sulla Loira, Tours…

Da qui giunse infatti il vescovo Martino nel 356 che a seguito di “incomprensioni” nella chiesa cattolica fu costretto a trovare un luogo dove ritirarsi a meditare. E scelse un luogo in mezzo ad un bosco (in latino nemus) dove fondare un monastero; monastero dove lo stesso Ambrogio era solito ritirarsi, quando divenne vescovo di Milano pochi anni dopo (nel 374) a seguito della morte del suo precedessore, l’ariano Aussenzio.

E fu proprio a causa del vescovo Aussenzio che nel 358 Martino (non ancora santo…) dovette abbandonare Milano e il suo convento. Ambrogio fondò anche una chiesa, attigua al monastero dedicata a Santa Maria dell’Annuciazione.

Pare che la posizione privilegiata del convento di Sant’Ambrogio ad nemus e della chiesa fu l’elemento che più di altri li risparmiò dalle distruzioni barbariche di Attila e Uraja nei due secoli successivi; si trovavano infatti all’interno di un bosco, lontano dalle mura (quelle costruite in corrispondenza della cerchia dei navigli, ovviamente, non quelle spagnole…) ed erano inoltre situati a metà fra le due strade di comunicazioni più importanti, la Comacina (Comasina) e la Vercellina (Magenta).

Ci troviamo, nel caso non fosse ancora evidente, in via Francesco Melzi d’Eril all’incrocio con la via Peschiera.

La chiesa e il convento subirono nel corso dei secoli molte disavventure, fino alla sconsacrazione della chiesa avvenuta alla fine del 1700, quando fu istituita la Repubblica Cisalpina (1797).

Il monastero divenne, grazie all’impegno di Giovanna Lomeni e all’interessamento della contessa Ciceri Visconti, la prima sede dell’ospedale Fatebenesorelle, che com’è noto, venne successivamente spostato nel corso di Porta Nuova, dove attualmente è ubicata la sede dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico.

La chiesa è ancora visibile in via Peschiera, come pure il chiostro del monastero, da oltre un secolo divenuto proprietà dell’Opera Don Luigi Guanella.

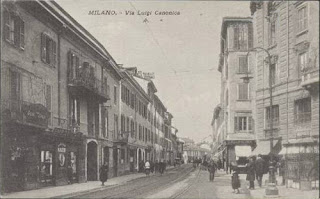

Come si evince dalla cartina a fianco riportata (cliccare per visualizzarla in alta risoluzione), il Borgo degli Ortolani si sviluppava praticamente lungo tutta l’attuale via Luigi Canonica (architetto svizzero, 1762-1844) e il suo naturale proseguimento, via Piero della Francesca (pittore, 1415-1492), che fino alla seconda metà degli anni ’20 (del XX secolo) manteneva il toponimo di via Canonica.

Le molte risorse idriche della zona, il Nirone insieme a varie rogge e fontanili, furono certamente uno dei motivi principali per cui si sviluppò lungo la strada postale per Varese (via Canonica, appunto) una serie di cascine, i cui prodotti (frutta, ortaggi, verdure) venivano coltivati in abbondanza, raccolti e venduti dando così origine al nome del borgo, che in milanese sarebbe in realtà borgh di scigulatt, cioè il borgo dei produttori di cipolle, ma che per “estensione” del concetto divenne ufficialmente il “borgo degli ortolani”.

L’annessione nel 1873 a Milano del comune dei Corpi Santi, di cui il borgo degli ortolani faceva parte, segnò in qualche modo l’espansione del borgo che grazie anche al quasi contemporaneo piano regolatore Beruto (1884) finì con il perdere la propria fisionomia e identità.

Non dimentichiamo anche che solo pochi anni prima (1866) Carlo Maciachini aveva terminato la realizzazione del nuovo cimitero Monumentale di Milano, che nelle ipotesi avrebbe dovuto far chiudere altri piccoli cimiteri cittadini come quelli di San Gregorio, della Mojazza e di San Giovannino alla Paglia.

In realtà questi cimiteri vennero chiusi nel momento in cui entrò in funzione il Cimitero Monumentale (sebbene gli stessi furono riaperti per qualche anno e poi richiusi definitivamente a seguito di errate valutazioni) e ciò comportò comunque che si dovesse provvedere anche alla realizzazione di nuove vie di comunicazione che solo pochi anni prima non esistevano.

Come si nota infatti dalla cartina precedente, nel 1820 le vie di comunicazione del borgo erano praticamente solo tre: la strada Postale per Varese (via Canonica, come già detto) la strada per la SS.Trinità (via Balestrieri / Niccolini) e il viale di Porta Tenaglia (viale Elvezia).

Come si nota infatti dalla cartina precedente, nel 1820 le vie di comunicazione del borgo erano praticamente solo tre: la strada Postale per Varese (via Canonica, come già detto) la strada per la SS.Trinità (via Balestrieri / Niccolini) e il viale di Porta Tenaglia (viale Elvezia).

E’ sufficiente – per rendersi conto della differenza – pensare a quale dedalo di vie oggi si presenta nell’area compresa tra le vie Bramante, Procaccini e Canonica.

Vie tranquille come, per esempio, via Francesco Londonio (pittore, 1723-1786) qui sopra riportata o anche la via Paolo Sarpi (scrittore, 1552-1623), oggi invece al centro di tante discussioni dovute ad un’alta concentrazione multietnica dei residenti; nella fotografia la vediamo ripresa al suo inizio in piazzale Antonio Baiamonti (patriota, 1822-1891).

Nessun commento:

Posta un commento